主人公ナオトの旅の風景に触れてみてください - 西へ進んで匈奴国へ

言葉はどうしたのか?

身の危険はなかったのか?

大陸の人々の様子はどうなのか?

なにが交易されていたのか?

情勢はどうだったのか?

著者の安達さんは、それらの疑問に応えるようにして緻密に描いてます。

ヒダカには “ 戦い ” がないから、ナオトはそれを知らない。

人が人を殺す…というのが理解し難い。

以下。

note の『 紀元前九十二年、ヒダカの海を渡る 』を一気読みできるように、要約してみました。

後半になります。

写真と画像を引用してます。

抜粋の本文は、若干の改行をしてます。

━━━━ 『カケル出航後の浜で』より抜粋 ━━━━

「前から訊いてみたいと思っていたのだが、ドルジはなぜこの入り江にやって来たのだ?」

これまであまり言葉を交わした覚えのないナオトが、たどたどしいソグド語で発した突然の問いに少し迷いを見せたドルジだが、まあ、いいだろうという気持ちで答えた。

「吾れは、世話になったクルトに誘われてここに来た。その前は、フヨの西にある山の麓に住んでいた」

「そこで生まれたのか?」

「いや。吾れの一家は、長い間、斉という国にいた。ここから見てだいぶ南にある、漢の海際の国だ。吾れはそこの生まれだ。そのためか、磯の近くで潮しおの匂いを嗅ぐと、なぜか斉の磯で遊んだときのことを思い出す。八つのときに吾れはその斉を追われて北のフヨまで逃げて来た」

「逃げた……? 一家で逃げたのか?」

「そうだ。そうしないと殺されると祖父が言った」

「殺す……? なぜ殺す?」

━━━━ 『川で馬を洗うドルジ』より抜粋 ━━━━

「ナオト。前にヒダカ人(びと)は人を殺(あや)めることはないと言っていただろう? あれは本当のことか?」

「ああ。本当だ。見たことも聞いたこともない」

「そうか……。あれから気になってな。都から帰る馬の上でずっと考えていた。犬には、同じ犬同士で噛み合うものと争わないものとがある。なぜかは知らぬが、生まれつきそうなのだ。それと同じなのだろうか? ヒダカ人は争わない犬なのか?」

「はははっ、ヒダカ人は争わぬ犬か……」

━━━━ 『嵐の後の浜の朝』より抜粋 ━━━━

「笛のネのひと続きをキョクという。これは、大昔から羌族に伝わる曲だ。どこかの川の名前が付いている」

「川の名が付いたキョクか……」

━━━━ 『島から泳いで戻ったナオト』より抜粋 ━━━━

「ドルジ、そのタナハには文字が書いてあるのだろう? お前、字が読めるのか?」

「ああ。タナハの一部を吾れは読むことができる。中身は小さい頃に覚えてしまったが、しかし、読もうとすれば読める。書くこともできる」

「……」

「羌族には吾れらのように胡人の言葉で書かれたタナハを読む部族が混じっていると聞く」

「……」

「何年か前までは知らなかったのだが、漢では、生まれではなく、胡人の言葉がわかる部族を胡人というのだそうだ。ならば、吾れも半分くらいは胡人だな」

「はははっ。半分か……」

「ヨーゼフは、タナハを読むのはアブラムを先祖に持つ一族の証だと言った」

「つまり、タナハが読めれば同族だということか?」

・・・・・・ 交易のため、身の安全を守るため、住みやすい土地を求めて、人々は大陸を東へ向かう。

ヨーゼフ兄弟も役人から逃れるために東へ向かった。

商いをしながら、7年かけてアムール湾に着く。

さらに弟は、ヒダカに渡る。

そこは、一族の誰もが夢みて望んだ “ 東の島々” だから…というサイドストーリーも盛り込まれてます。

━━━━ 『カケルと別れて匈奴国へ』より抜粋 ━━━━

「やはり行くか?」

「ああ、行く。ドルジ、お前にはいろいろと教わった。ありがとう」

「こちらこそな……。松花江を西に行くと大きな中洲が見えてくるのでそこを渡れ。フヨの原は広いぞ。走って渉るなど、聞いたことがない。ヒンガンの山並みが近くなると沼や濡れた土地が多くなる。わざとその地に入って、乾いたところを選んで進め。そうすれば鮮卑とは出会わずに済む。虫は多いがな」

「わかった、ありがとう。また会おう」

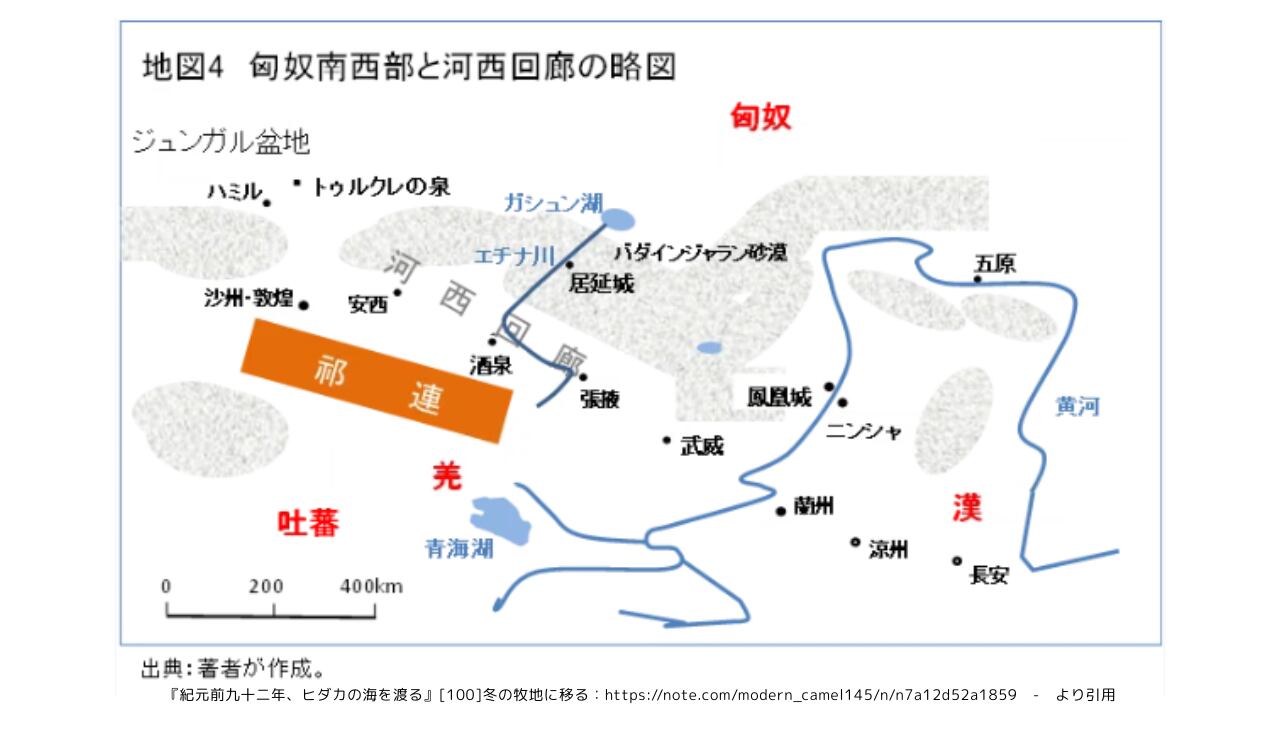

・・・・・・ ナオトは大陸を西へ進みます。

単身で、徒歩で。

そこには戦闘的な “ 匈奴 ” がいる地。

自然も厳しく、危険が伴う旅。

一言でいうと簡単ですが、緻密さがあって描かれています。

「安達さんは、実際に現地を歩いて確めたのではないか?」とも思いました。

が、すべては細かく調べて書いたとのことでした。

そして、その日。

ナオトは、林の中で “ 匈奴 ”と遭遇する。

━━━━ 『冬の牧地に移る』より抜粋 ━━━━

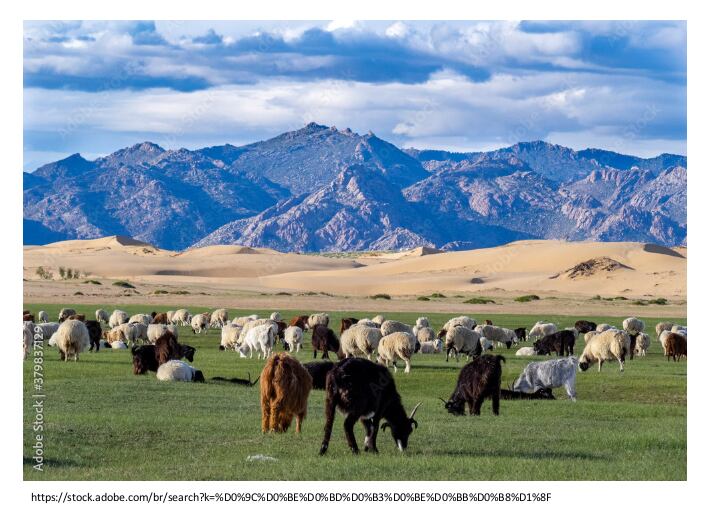

ナオトがはじめに泊まった屯営のゲルから、馬に乗るエレグゼンの背にしがみついて夏の牧地まで移ってきてから二日が過ぎた。

あと何日かすれば、冬の牧地に向けてエレグゼンたちの部族の大掛かりな移動がはじまる。

いつも通りに牧地を替えるだけなのだが、漢との間で緊張がとくに高まっている今年は、単于の意向によって移る前に下見をするなど、動きが慎重になった。

ナオトは、そのような折りに突然、匈奴に姿を現したのである。

━━━━ 『乗馬を習う』より抜粋 ━━━━

自らの足でどんなに速く走ろうとも、周りの景色がこんなに速く行き過ぎることはない。

駆ける馬の上からは、自分の生きている世界がまるで違ってみえる。

時折り、避けきれずに顔に当たる葉と草の根と泥。

目と口に飛び込み、しかしなんとか馬の耳には入れまいと守る羽虫の群れ。

だんだんと荒くなる馬の息遣い。

振り落とされまいと馬体を挟む太腿の痺しびれるほどの緊張。

そして、人馬が一体となって次第に高まってくる熱と興奮。

手綱を通して馬の考えが伝わってくる……

なんということか、馬に乗るとは……

・・・・・・ 上掲の写真は、安達さんが資料として手元に置いたもの。

写真の選定には、実際と異なることがないように時間をかけたとのことでした。

ともかくも、ナオトは。

匈奴の守備隊長に同行して、1ヶ月の巡回の旅に出ます。

そこで、“ 鉄 ” がつくられているのを目にして興味を抱く。

しかし、当時は。

強力な武器となる鉄の製造方法は、国の機密扱い。

それを知ることは、身の危険が伴いました。

≫≫ 主人公ナオトの旅の風景に触れてみてください - 鉄を打ち鋼をつくる

■ 本 ■

| この物語を目にしたきっかけ |

| 主人公ナオトの旅の風景に触れてみてください - ヒダカから大陸へ渡る - 西へ進んで匈奴国へ - 鉄を打ち鋼をつくる |

| 物語の中で生きる人びと - 登場人物 - 北ヒダカの人々 - ヒダカの舟乗りたち |

■ 観葉植物 ■

| 差し木をして増やしてます |