主人公ナオトの旅の風景に触れてみてください - ヒダカから大陸へ渡る

縄文の末期。

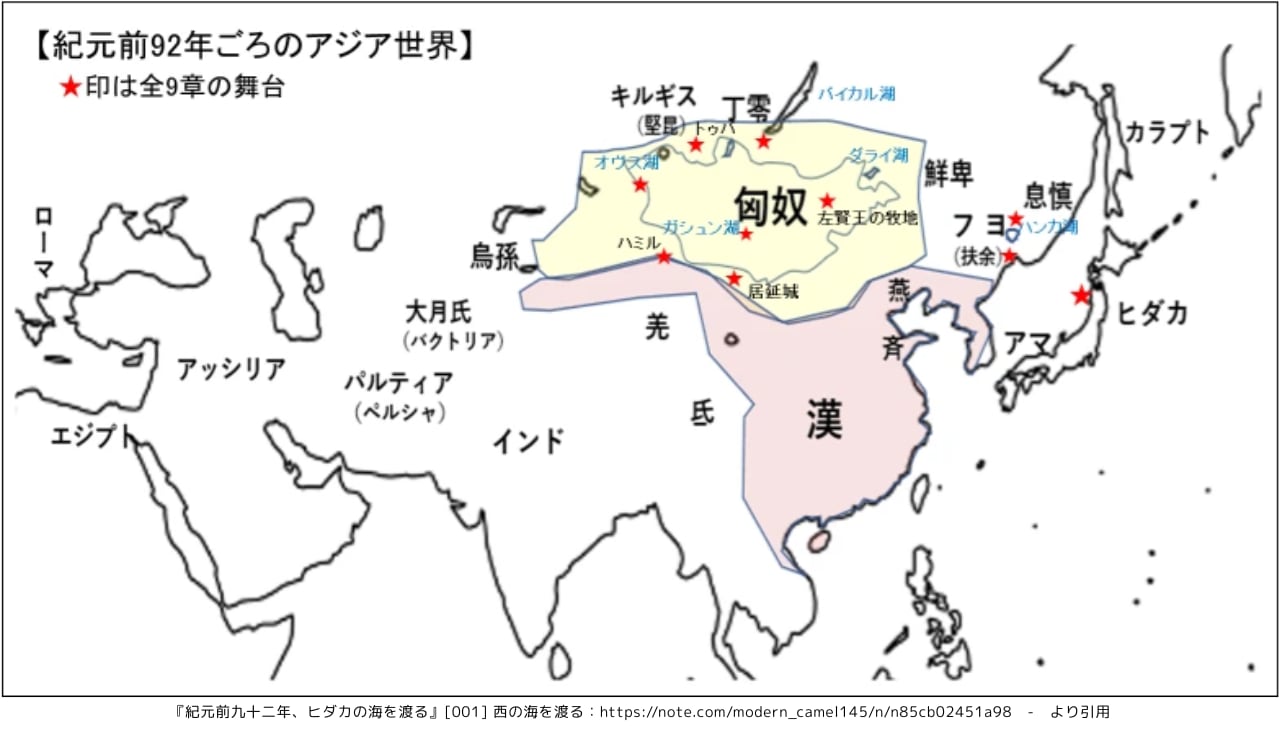

西暦でいえば、紀元前92年。

日本列島の北がまだ “ ヒダカ ” と呼ばれていたころ。

ヒダカの北にある、およそ300人が暮らす村。

今でいえば、青森県陸奥湾の西岸。

そこに“ ナオト ” という青年が母と2人で住んでいた。

いい土の器を作る若者として知られていた。

ナオトの夢は、海の向こうにある “ フヨ “ という国に行って、窯と器を見ること。

窯元が大小いくつもあり、そこでは窯に使う土と窯の形、それに器の作り方や焼き方までヒダカとは違うという。

むこうに渡って見てきた者の話では、ヒダカの昔からの野焼きとは違い、フヨの陶工(たくみ)はまるで炭焼きのときのように、閉じた窯の中で器を焼くのだという。

・・・・・・ それで、上掲の写真は。

縄文の雰囲気があるなぁ…と思っていたら、著者の安達さんが2015年9月にスイスで撮ったそうです。

まあでも。

当時のヒダカもこんな感じだったのでは、とも想像しました。

それはともかくとして、生業、言葉、食べ物、衣服など、細部まで考察されて書かれてます。

たとえば “ 十三湖 ” 。

当時の海面は、今よりも6メートル高かった。

とすると、十三湖はずっと広い。

十三湖から出航した “ 双胴舟 ” で、大陸との交易も行われてます。

早ければ10日余りの航海。

もちろん命がけ。

双胴舟は、丸木舟を2艘横に並べて連結したもの。

かなり大きくて、総員13名が乗り込む。

連結部に竹材を広げて甲板にして、竹で作った小さな小屋を載せている。

煮炊きもして、交代で寝て、海を進む。

著者の安達さん(私からすれば “ 先生 ” と呼ばなければならない学究的な方)は、双胴舟の速度、大きさ、積載量、なども緻密に想定されてます。

以下、写真は『 紀元前九十二年、ヒダカの海を渡る 』からの引用、文章は抜粋して若干の改行を加えてます。

━━━━ 『海を渡りたいと頼むナオト』より抜粋 ━━━━

数日の後のち、これまでに見たことがない鉄製の鋭い小刀をカケルがくれた。

フヨの国の作りだという。

ナオトは己の心の動きを隠そうともせず、嬉しそうに両手で受け取ると、頭を下げて礼を言った。

「水気はすぐに拭ぬぐえよ……。吾れは大陸(むこう)で、その小刀の素(もと)になる鉄を探している。いまのところヒダカでは作っていないので海を越えて運んでくる」

「テツ……」

「その代わりに、大陸に持っていくのはいまはコメだ。そのコメを集めに十三湖の周りを訪たずねて回ると、『稲穂いなほを摘つみ取るのにいい鉄の道具を探してきてくれないか』とよく頼まれる。ヒダカでは、いまは石の包丁を使っているのだ」

「……」

「その鉄の小刀は、それに使えないかと思い、海を越えて持ってきたものの一つだ」

「これで稲穂を摘む……」

━━━━ 『舟の進む向きを変える』より抜粋 ━━━━

「どちらに進むか、吾れら梶取は星を見て決める」

「……」

「あの星が見えない晩には、吾れらは海には出ない。ヒダカに戻れなくなる、という言い伝えがあるのだ」

「……」

「だから目当て星ともいう」

「……」

「一度西の海に出てしまえば、星が見えても見えなくても、あとは進むしかないがな……」

━━━━ 『初めて見る馬』より抜粋 ━━━━

「あれは馬だ、初めて見るのだな? 便利なものだぞ。3人分の荷を背に乗せて軽々と運ぶ。野で育てれば、人を乗せて走る。草の原を駆けるときには、いい風を受けてすべる舟の上にいるように、気持ちがすっきりと洗われたようになる。しかも、舟よりもずっと速い」

ナオトは、「ウマ、ウマ、ウマ」と3回口ずさんでその言葉を覚えた。

━━━━ 『ペルシャ、バクトリア、ソグド』より抜粋 ━━━━

なんとか理解させようと、ヨーゼフは身振りを交えて熱心に話した。

初めて聞く言葉のうち、これはというものをナオトが一つひとつ覚える。

「さらに西に行けば、暑くて乾いた土地が続く」

「……」

「そこではひどい砂嵐が吹く」

「……」

「水のあるオアシスを辿たどりながら行く。そこでは水は泉となって地面から湧いていて、誰でも汲くむことができる」

「……」

「しかし、時によっては、井戸端で水を求める代わりに黄金を渡すことがある」

――水を飲むのに、代わりに何か渡すものが要る? 何かのたとえ話だろうか……。

━━━━ 『北の星』より抜粋 ━━━━

「あれが、わしの命を何度も救った星だ」

「あれは北の星ではないですか?」

ヒダカ言葉で応えた。

爺さんは北を知っている。

━━━━ 『ソグド商人』より抜粋 ━━━━

ヨーゼフは、昔の話を次の晩も続けた。

「わしらは、広くはソグド人と呼ばれている」

「……」

「商いを行う民というのでソグド商人とも呼ばれる」

「……」

「アッシリア、ペルシャ、カザフ、ジュンガル、モンゴル、シーナ、フヨと続くこの広い大地で、長い間、東西の交易を行ってきた民だ」

「……」

「多くはペルシャ人だ」

「……」

「お前がこのフヨの入り江に着いた日に話したのだが、あのときはよくわからなかっただろう」

「……」

「ペルシャは古くて広い国で、土地によって少しずつ言葉が違う。ソグド人が話すペルシャ語がソグド語だ」

――そうか、ソグド語はペルシャ語なのか。善知鳥(うとう)と十三湊は、山一つ越えるだけなのに言葉が違う。それと同じだ。山が間に何十とあったらどうなるのか……。

━━━━ 『カケル出航後の浜で』より抜粋 ━━━━

「ここに残ろうと思います」

思い切って、ナオトが言った。

一緒にヒダカには戻らず、西にあるというフヨの陶器の窯場を訪ねてみるつもりだった。

そのあとは、ヨーゼフが話してくれた道を辿ってさらに西まで行ってみる。

それを聞いて、カケルは天を仰いだ。

・・・・・・ この大陸に残ろう、炎のような形をした器を探して見てみよう…とナオトは決めます。

なによりも、好奇心が旺盛なのが伝わってきます。

≫≫ 主人公ナオトの旅の風景に触れてみてください - 西へ進んで匈奴国へ

■ 本 ■

| この物語を目にしたきっかけ |

| 主人公ナオトの旅の風景に触れてみてください - ヒダカから大陸へ渡る - 西へ進んで匈奴国へ - 鉄を打ち鋼をつくる |

| 物語の中で生きる人びと - 登場人物 - 北ヒダカの人々 - ヒダカの舟乗りたち |

■ 観葉植物 ■

| 差し木をして増やしてます |