ヒダカの舟乗りたち

カケル - 舟長

舟長(ふなおさ)として、北ヒダカ ― 現在の青森 ― の十三湊から日本海を渡り、大陸と交易している。

その日。

カケルは、雲の高さや動き、太陽の陰りや輝きを見る。

風の強弱、波の寄せ具合、鳥や虫の鳴き声で出航を決めた。

ヒダカからは、春から夏にかけて出航する。

冬だと海の上で凍えてしまうからだった。

13名が乗る舟は出航した。

目指すは、大陸の “ フヨの入り江 ” 。

帆で風を受けて進み、潮の流れに乗る。

海の色、太陽と星の位置で方向をたしかめる。

ときには櫂(かい)でこぐ。

舵をとるカケルが「えーんや」と声をかける。

舟子は「おーい」と応じて櫂をこぐ。

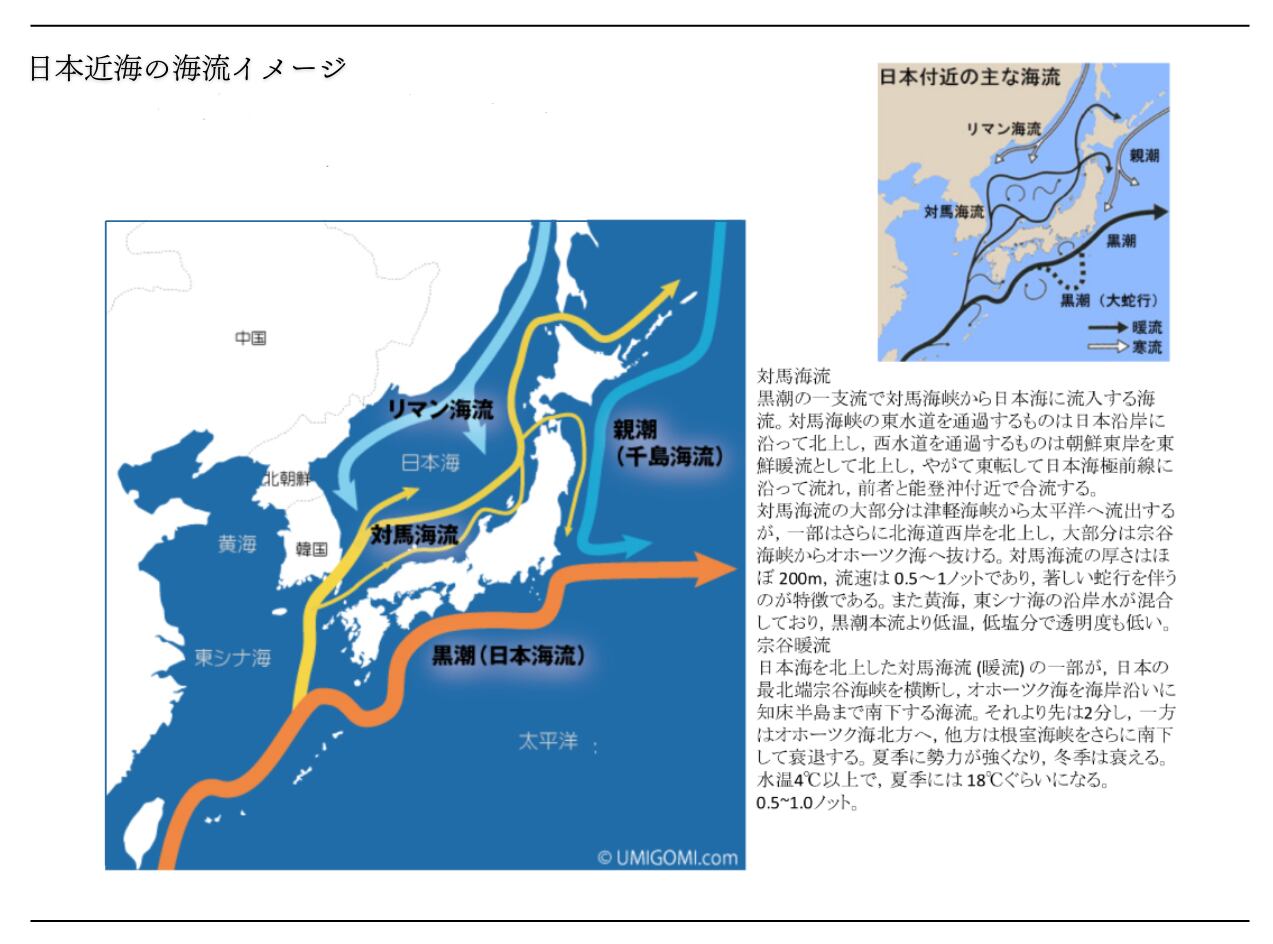

航海ルートは北寄り。

海流に乗るためでもあるが、南を通ると賊に襲われやすくなるというのもある。

命がけの舟旅となるが、特別なことではない。

多くのヒダカ人が、大陸と交易していた。

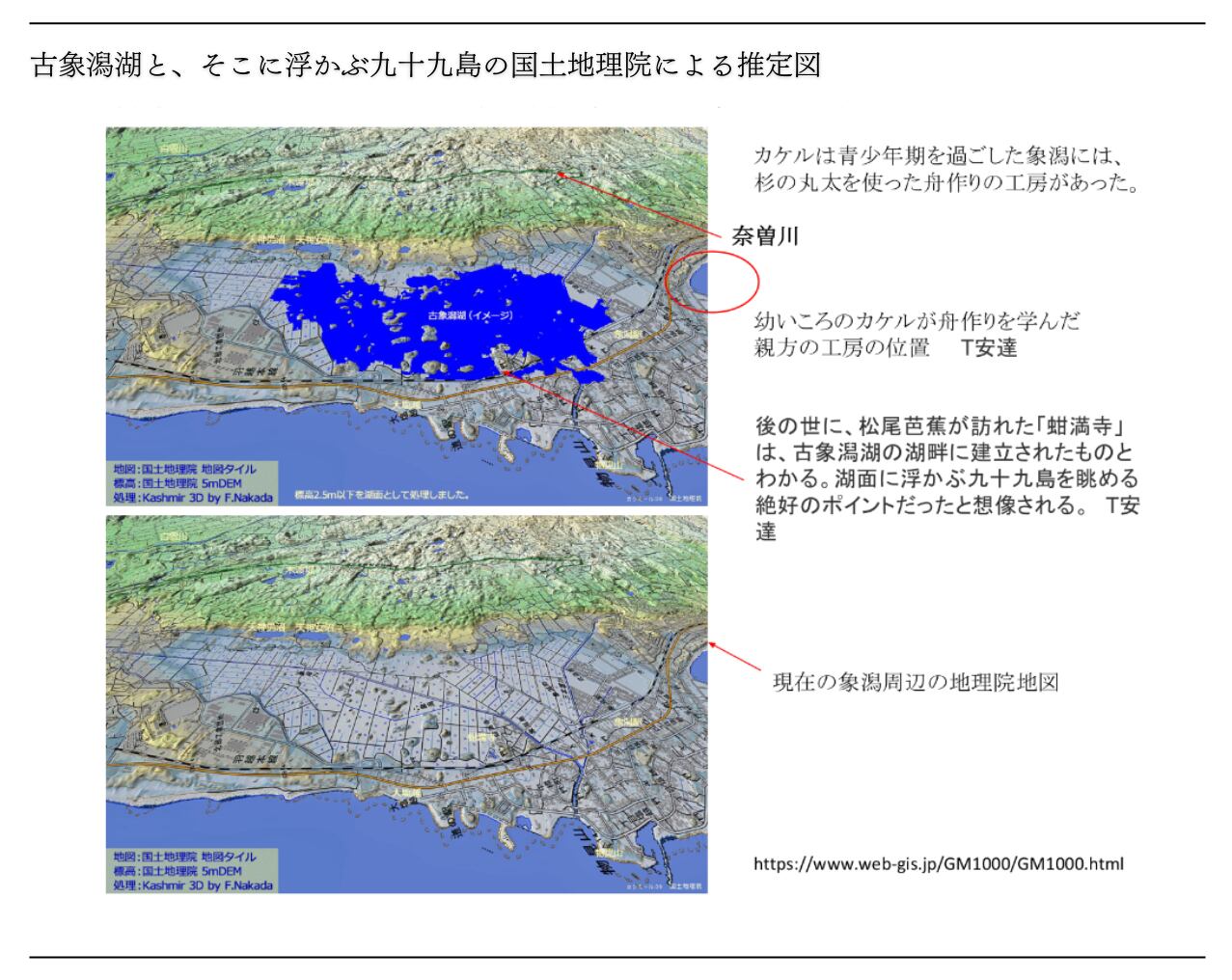

カケルは、ヒダカの象潟(さきかた) ― 現在の秋田県にかほ市― に生まれて育つ。

幼いころから舟づくりを手伝っていた。

舟つくりには、杉の大木を使う。

それを火で炙って、炭にしてから削る。

削った部分に水を貯めて、焼けた丸石を入れて沸騰させて、木を柔らかくしてからさらに削る。

多くの道具は、石でできていた。

鉄の道具であれば、作業の進み具合が断然に異なる。

鉄の需要は高くなっていた。

いい舟を作るために…と、舟に乗ることを覚えたカケルだったが、そっちが主になる。

能代の湊 ― 現在の秋田県能代市 ―まで舟を進める。

さらに高志 ― 現在の北陸 ― まで進んだときには、黒泥 ― 現在のアスファルト ― に目をつけて、他の湊まで運んだ。

これで利益を得たことより、カケルの舟の帆は立派な麻布製となる。

鳥見山 ― 現在の鳥海山 ― は、海の沖合いからでもよく見える高い山。

大昔から、舟乗りたちにとって欠かすことのできない目印だった。

カケルも、海からこの山を見ながら舟を進めた。

そして、10年前。

カケルは仲間と、北の島に舟で向かう。

ヒダカの人々が、「決していこうとするな」と口をそろえた、さらに自然が厳しくなる地だった。

舟は、利尻島までたどり着く。

かすかに、カラフトが見えるところまでいったが、遭難に遭い、仲間を死なせてもいる。

そうした経験から、カケルは独自の航法を編み出している。

タケ兄 - ベテラン舟乗り

タケ兄は、十三湊で出港の準備している。

初めて見る者が、「こんなにも載るのか」と驚くくらい荷物がある。

舟に積見込んだ荷物には、網をかぶせて太縄できつくしめる。

油をひいた麻布で覆い、膠(にかわ)で固める。

周りには竹で編んだ垣を立てて、波が直に当たるのを防ぐ。

積荷は、このところは米俵が多い。

大陸からは鉄の小板を運んでくる。

さまざまな道具の材料が、石や土から鉄へ変わろうとしていた。

稲穂を刈り取るための、鉄の小刀をよく頼まれる。

刈り取った稲穂の脱穀で使う、鉄の櫛も。

多くの鉄の道具も、大陸から渡ってきていた。

犬の毛皮も、乗員の人数分積んである。

これがあれば、波をかぶっても体温が保てる。

ハトを入れた鳥かごもある。

「方向を見失い、いよいよというときに空に向けて放ち、漕ぎ出す方向を決める」と、タケ兄はいう。

……… 著者の安達さんは、様々な資料から、この物語の双胴舟の積載量についても考察してます。

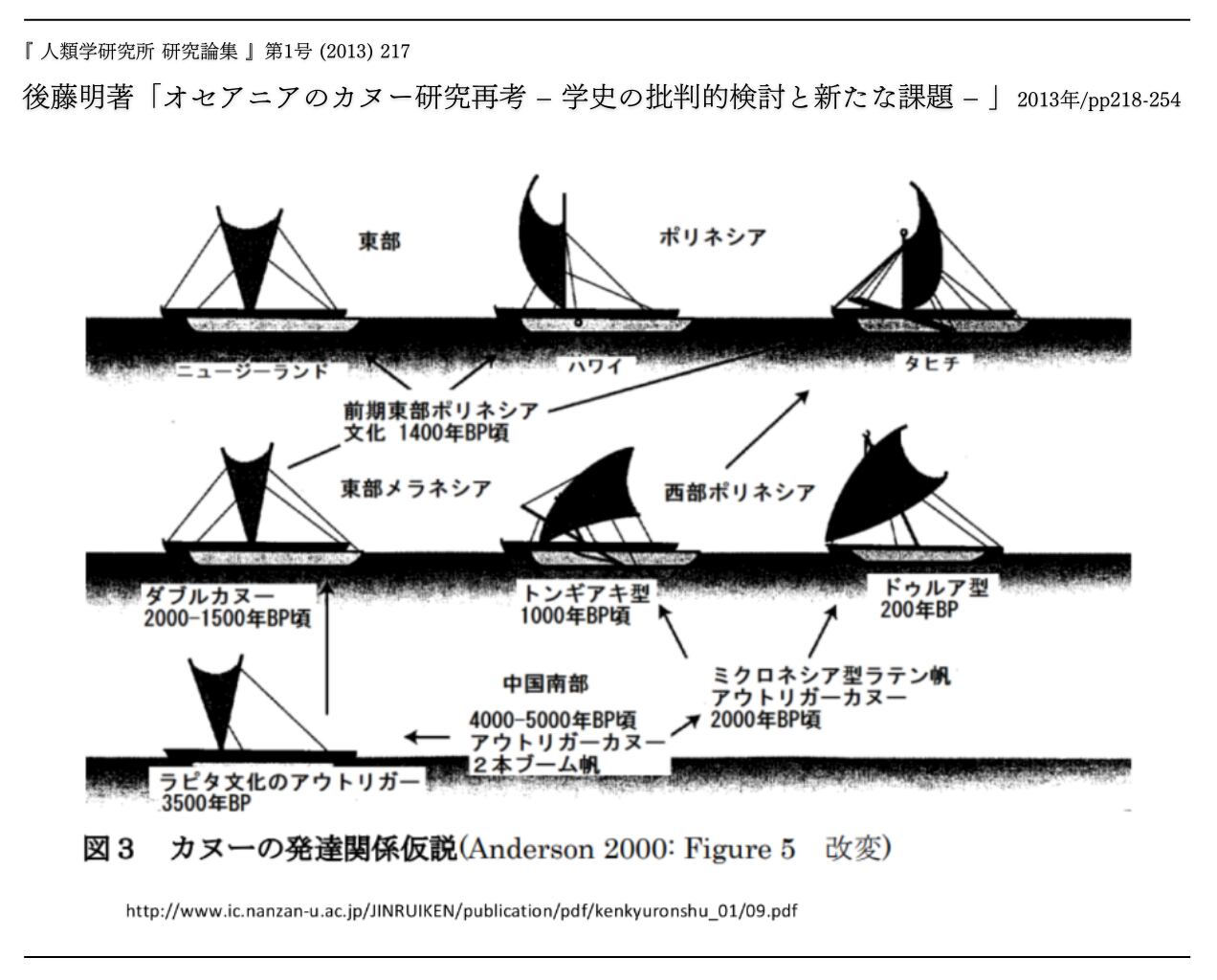

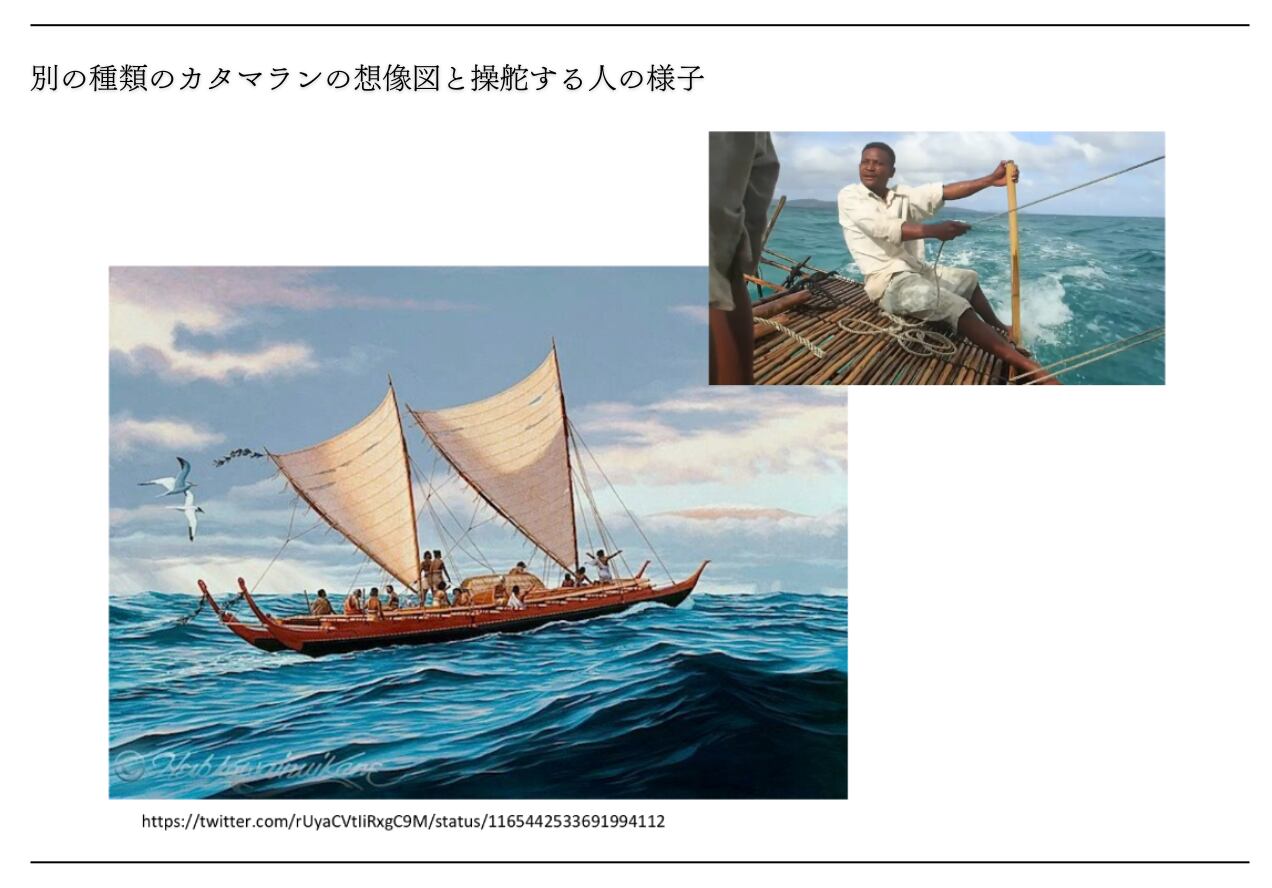

丸太をくり抜いた1艘の丸木舟は、板式底幅57cm、高さ29cm、長さ7m。

これを、2艘横に並べて連結。

その上に竹材を広げて甲板にして、竹で作った小さな小屋を載せている。

周りを竹材で補強し、多少浮力を補っている。

乗り込むのは、体重70㎏の大人の男性が13人で900㎏。

13人分の真水・食料・炭を積む。

それに帆と帆柱、石製の錨などを合わせると400㎏。

となると。

この双胴舟には 14石=180kg×14=1720kg が積載可能…とはじき出してます。

トキ爺 - 食事担当

真ん中の小屋には、真水と、玄米やイモやマメが入った大きな瓶が縛り付けてある。

炭もある。

火鉢が固定されていて、それにピッタリとはまる土鍋もあり、煮炊きができる。

ここで食事の用意をするのがトキ爺。

朝飯をつくったら、すぐに昼飯の準備。

昼がおわると、もう夕飯にとりかかる。

皆の疲れ具合をみて、トキ爺は「今日はコメ粥だぞ!」と声をだす。

航海は10日余り。

大陸が見えてきた。

大陸が見えたが、不用意に近づくと、息慎族から襲撃される。

舟は陸沿いに、安全なフヨの入り江に向かう。

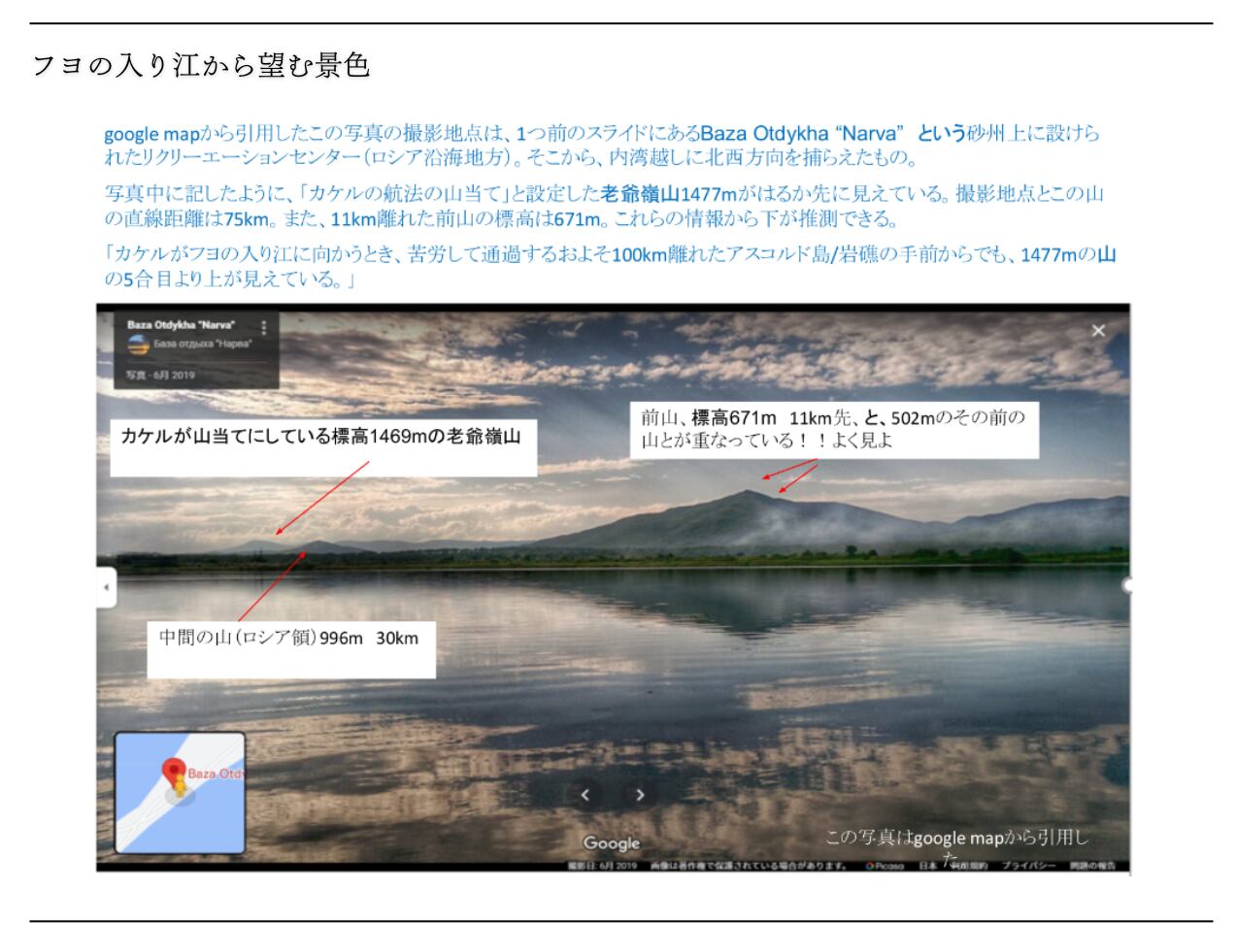

山の形を確かめ ― 山当て ― ながら、位置を測る。

いつもの掛け声があって、櫂を握った舟子の掛け声が重なった。

「えーんや!」

「おーい!」

トキ爺は、水瓶から大きな柄杓すくって、「水はどうだ」と勧めて回る。

舟は、フヨの入り江に到着した。

……… ここは現在のウラジオストクの南のアムール湾あたり。

交易が盛んな大集落があったと、この物語では描かれてます。

このあとのトキ爺は描かれてません。

が、すでに帰りの水と食料と炭を調達をしていたのかもしれない…と、私は想像してます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ この物語を目にしたきっかけ ■

■ 主人公ナオトの旅の風景に触れてみてください ■

ヒダカの舟乗りたち

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

| トップページ | この書店のこと | 購入 | お問い合わせ |

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━